俗话说,远亲不如近邻

但邻里纠纷也不少见

随着业主微信群的建立

很多业主把纠纷“主战场”转移到了线上

那么,要是在微信群里故意捏造事实

辱骂其他业主是否构成侵权呢

案情简述

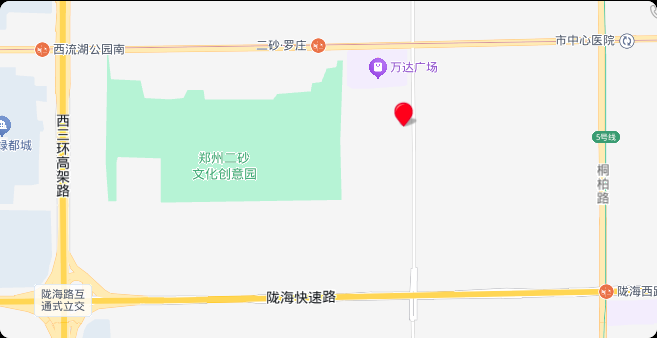

某小区出车口路两侧因长期停放车辆导致车辆无法顺畅通行。原告为此向交警反映乱停车现象,交警对违停车辆开出罚单。

这一行为引发了小区业主群内的热烈讨论,其中有部分业主在群内发表不当言论辱骂原告。

原告:此举严重影响了自己的正常生活,致使名誉受损,故将此事诉至法院。

被告:自己并未直接“@”原告,在业主群内发表意见也是在合理行使自己的权利,不存在侵权行为。

经过法官的释法明理,被告当面向原告赔礼道歉,原告也当场表示谅解。

法官提醒

生活中,邻里间应当秉持和睦友爱的原则,在解决问题和矛盾纠纷时,应当保持理性克制,文明用语。互联网并非法外之地,居民们在微信群、朋友圈、微博、抖音等网络空间发言时,应实事求是、文明礼貌。否则,均将为自己的言行承担法律责任。

法条链接

《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条规定:民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。

法律常识小科普:

1、名誉权是什么?

名誉作为一种社会评价,是指社会或他人对特定自然人、法人及非法人组织的品德、才干、信誉、资历、声望和形象等方面的客观评判。

这种评价直接关系到民事主体的人格尊严和社会地位,属于重要的人格利益。

名誉权,是指自然人和法人、非法人组织就其自身属性和价值所获得的社会评价,享有的保有和维护的具体人格权。名誉权的基本内容是对名誉利益的保有和维护的权利。

2、损害名誉的行为方式?

损害名誉的行为方式主要有两种:

一是侮辱,所谓侮辱,是指故意使用侮辱性言辞等贬损他人名誉,贬低他人人格的行为;

二是诽谤,诽谤是指因过错捏造、歪曲事实或散布某些虚假的事实,损害他人名誉的行为。

同时,基于名誉权作为人格权需与特定主体资格相联系并由其专属享有的特点,上述侮辱和诽谤行为必须是针对特定的民事主体实施,方可认定为对名誉的损害。

至于侮辱和诽谤的具体行为方式,既可以是书面的,也可以是口头的,还可以是其他的形式。

3、如何认定名誉权侵权?

名誉权的客体是作为社会客观评价的名誉,判断名誉权是否受到侵害的重要指标之一,就是看对受害人的品德、声望、才能、信用等的社会评价是否因侵权行为而降低。

因此,如何确定公众对受害人的社会评价已经降低,以及如何认定名誉权侵权的免责事由是认定侵害名誉权的关键问题。

对此理论界与实务界多采用“公示”或“第三人知悉”标准进行判断,亦即因行为人的原因侮辱、诽谤行为对外公示,或者为第三人所知悉的,就应当认定受害人的社会评价因此降低,行为人的行为构成名誉权侵权。

律师有话说:名誉侵权案件中常见的法律风险

1.侵权人的身份、网络侵犯名誉权的行为难认定,受害人举证难度大

涉新兴媒体网络平台名誉权侵权的关键证据是网络平台的电子数据信息,而该电子数据证据主要涉及两方面内容的举证:一是主体确认的证明,即要证明网络平台中如微信聊天记录、短视频等相关内容的发布人作为侵权人的身份认定。不同于传统名誉权侵权,网络平台的侵权人身份确认存在较大的不确定性,匿名网络用户在网络服务平台上发表侵权言论、实施侵权行为的情况日益增多。二是发布内容的证明,即要证明网络平台电子证据的真实性及关联性。如微信聊天记录容易因清理或更换手机而导致信息缺失,如不注意留存,证据内容往往缺乏完整性,且电子数据信息容易被删改或通过技术手段被伪造,其真实性也是证明的难点。

2.侵权行为传播速度快、影响范围广、影响后果难消除

在网络空间所发生的名誉权侵权行为中,言论往往通过文字、图片、视频等多元方式被迅速传播扩散开来,包括传播到被侵权人的亲朋好友中,使被侵权人的社会评价受到极大影响,对被侵权人造成严重的伤害。网络名誉权纠纷的危害后果不仅仅局限于一个村落、社区或固定的街坊邻居、朋友圈内,而是经过网络的传播,往往扩散范围更广,影响难以消除。

3.网络公共空间属性的认定对于是否构成名誉权侵权至关重要

短视频、公众号的传播对象是社会公众,公共空间属性明显,而微信群是否具有公共空间属性有一定的判断标准。微信群所构成的社交圈可以由特定关系人组成,如家人群、同事群、同学群等等,也可以由不特定关系人组成,如小区业主群、行业群、某课程群等等。通常由不特定关系人所构成的微信群更具有公共空间的属性,在公共场合中发布不实言论更容易被认定为侵犯名誉权。微信群的成员及人数关系到侵权行为的传播范围及名誉受损的影响范围,在损害事实认定中是重要的考量因素。

4.名誉权损害程度的判定

在网络平台中发表不当言论构成名誉权侵权的损害程度,要结合该言论的恶劣程度、发布频次、持续时间、网络传播的便利、广泛、快捷特点、发布信息对成员潜在的影响以及成员反馈的评价等因素综合考量。侵犯公民个人名誉权往往针对公民的品德、声望、才能、信用等与人格相关的内容进行损害,侵犯法人名誉权的表现形式多为捏造、散布虚假事实、公开发表不实言论或者进行有失公允的评论,以损害法人的商业信誉、商品声誉等。